很多人谈及心梗,脑海中浮现的往往是突如其来的剧烈胸痛,甚至伴随呼吸困难和大汗淋漓的典型场景,这种认知虽然直观,但却是一种过于片面的理解,事实上,心梗的表现远比大众想象的复杂和多样,许多心梗发作并不伴随剧烈疼痛,甚至在早期会被误认为是普通的疲劳或消化不良,因此,将心梗单一地等同于“剧烈胸痛”是非常危险的,人们往往只关注显而易见的症状,忽略了身体传递出的微妙但关键的信号,这也导致了许多患者错过了最佳的治疗时机。

核心事实是,心梗早期往往潜藏着多种不典型信号,如果不加重视,病情可能迅速恶化,危及生命,可惜的是,很多人在面对身体异常时,选择了“忍耐”或“忽视”,缺乏对自身健康的敏感度,这种心态和行为上的普遍现象使得心梗的隐匿风险大大增加,下面,我们将聚焦心梗的关键身体信号,帮助大家在第一时间识别危险,做到及时检查,保障生命安全。

心梗的4大警示信号

胸部不适或隐隐作痛

许多人误以为心梗一定是剧烈的刺痛或压迫感,实际上,胸部的不适可以表现为轻微的压迫、胀满或钝痛,甚至短暂的刺痛,这种症状常被误认为是胃病或肌肉劳损,尤其是在休息后并未完全缓解时,更应引起警惕。

左肩、左臂或下巴的放射性疼痛

心梗发作时,疼痛往往不仅限于胸部,还可能扩散至左肩、左臂,甚至下巴和背部,这种放射性疼痛常常让人误以为是肩周炎或颈椎问题,从而忽视了潜在的心脏风险。

持续性气短或呼吸困难

有时候,心梗的表现可能是无明显胸痛,但却出现明显的气促、呼吸不畅,尤其是在轻微活动或休息时也感觉憋闷,这种异常的呼吸表现,往往被误判为肺部问题,而延误了心脏病的诊断。

莫名的疲倦与冷汗

心梗发生前,患者常会出现无明显诱因的极度疲劳感,甚至伴随冷汗、恶心或头晕,这些症状在很多情况下被误以为是普通的劳累或消化系统问题,却是心脏发出危险信号的表现。

心梗风险背后的深层机制

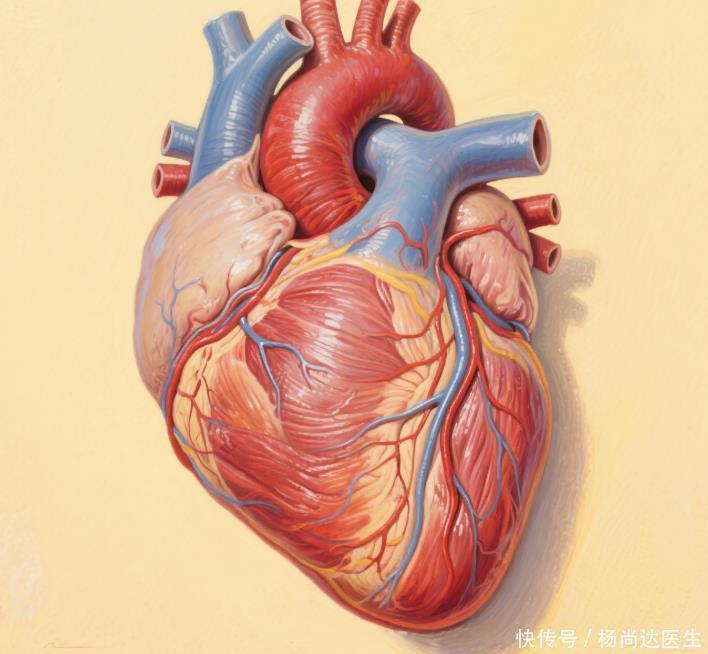

心梗的发生并非偶然,而是冠状动脉长期病变的结果,冠状动脉负责供应心肌血液,当其出现斑块堆积或血栓形成时,血流受阻,心肌缺血坏死便随之而来,这一过程往往在多年潜伏期中默默发展,病变累积到一定程度时,才会出现明显症状。

值得注意的是,心梗的发生与多个系统和因素密切相关,单一视角难以全面理解,比如,神经系统的异常反应会影响症状表现,导致疼痛感知异于常人;代谢异常,如糖尿病患者神经损伤,常出现无痛性心梗;免疫系统的慢性炎症也会加速动脉硬化进程。

因此,心梗不仅是心脏本身的问题,更是一个涉及血管、神经、代谢等多维度的复杂疾病,对心梗的认识和诊断不能局限于症状表面,更需要从生理机制、全身状况和个体差异角度全面考虑。

心梗预警的深层认知

认识多样化症状的重要性

许多人对心梗的刻板印象限制了对早期信号的识别能力,公众健康教育应强化“无典型症状也可能是心梗”的理念,帮助人们学会识别各种微妙的身体变化,减少误诊和漏诊。

重视个体差异与高危人群

年龄、性别、既往病史等都会影响心梗的表现,例如,女性、老年人和糖尿病患者更可能出现无痛性或非典型症状,针对这些高危群体,应建立更加敏感的筛查和随访机制。

推动早期检测与风险评估

除了症状监测,定期进行心电图、冠状动脉CT等检查,对高风险人群至关重要,通过科学的风险评估,能够及早发现潜在隐患,采取干预措施,避免突发心梗。

心理认知与行为改变同步

认知的提高需要转化为行动,养成主动关注身体信号、及时就医的习惯至关重要,避免因“习惯忍耐”或“对症状麻木”而错失宝贵救治时间,是每个人的健康责任。

总结来看,心梗并非一定是突发的惊雷,它有着一系列细微的预警信号,正确认识心梗的多样表现,从生理机制出发深化理解,再结合科学检测和良好健康习惯,才能真正做到“心梗悄然来袭,保命更安心”,希望每位读者都能警觉这些身体信号,及时检查,为生命筑起一道坚实的防线。

嘉汇优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。